L’exposition aux rayonnements ultraviolets représente un défi constant pour la santé cutanée, bien au-delà de la saison estivale. Contrairement aux idées reçues, les rayons solaires conservent leur potentiel nocif même lorsque les températures chutent et que le soleil semble moins agressif. Cette méconnaissance des spécificités des rayonnements UVA et UVB constitue l’une des principales causes de négligence en matière de photoprotection hivernale. Les mécanismes d’action différenciés de ces deux types de rayonnements, leurs capacités de pénétration tissulaire distinctes et leur persistance variable selon les saisons nécessitent une approche dermatologique adaptée pour préserver l’intégrité cellulaire cutanée tout au long de l’année.

Spectre électromagnétique solaire : caractéristiques physiques des rayonnements UVA et UVB

Le spectre des rayonnements ultraviolets émis par le soleil se subdivise en plusieurs catégories distinctes, chacune présentant des propriétés physiques et biologiques spécifiques. Cette classification repose sur des critères de longueur d’onde précis qui déterminent directement leur capacité de pénétration tissulaire et leurs effets cellulaires. La compréhension de ces caractéristiques fondamentales constitue le prérequis indispensable à toute stratégie de photoprotection efficace.

Longueurs d’onde spécifiques : UVA 315-400 nm versus UVB 280-315 nm

Les rayons UVA se caractérisent par une longueur d’onde comprise entre 315 et 400 nanomètres, ce qui les positionne dans la partie la plus proche du spectre visible. Cette particularité leur confère une capacité de pénétration atmosphérique remarquable, puisque 95% d’entre eux traversent la couche d’ozone sans altération significative. À l’inverse, les UVB présentent une longueur d’onde plus courte, oscillant entre 280 et 315 nanomètres, ce qui les rend plus énergétiques mais également plus sensibles aux variations de filtration atmosphérique.

Cette différence fondamentale de longueur d’onde explique pourquoi les UVA maintiennent une intensité relativement constante tout au long de l’année, tandis que les UVB subissent des variations saisonnières marquées. La subdivision des UVA en deux catégories – UVA II (315-340 nm) et UVA I (340-400 nm) – permet une analyse plus fine de leurs effets biologiques différenciés.

Coefficient de pénétration cutanée et profondeur d’absorption tissulaire

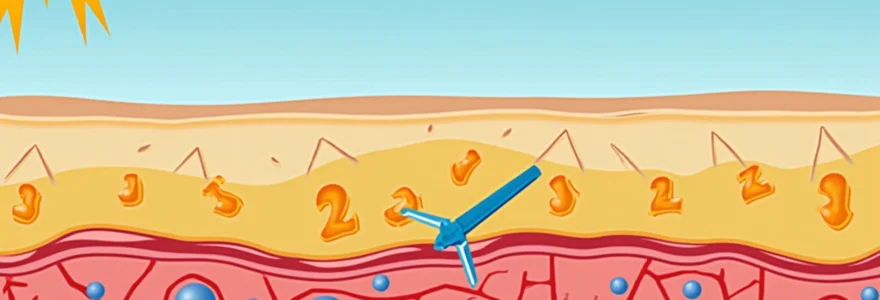

La capacité de pénétration tissulaire constitue l’un des paramètres les plus déterminants dans l’évaluation du potentiel pathogène des rayonnements UV. Les UVA, en raison de leur longueur d’onde supérieure, traversent aisément l’épiderme pour atteindre le derme papillaire et réticulaire, pénétrant jusqu’à 1 millimètre de profondeur. Cette pénétration profonde leur permet d’interagir directement avec les fibroblastes dermiques, les fibres de collagène et les structures vasculaires.

Les UVB, plus énergétiques mais moins pénétrants, concentrent principalement leur action sur l’épiderme et la jonction dermo-épidermique. Leur absorption maximale s’effectue dans les 100 premiers micromètres de la peau, ciblant prioritairement les kératinocytes basaux et supra-basaux. Cette répartition différentielle explique la spécificité des dommages induits par chaque type de rayonnement et justifie l’adaptation des stratégies de photoprotection.

Intensité énergétique et pouvoir érythématogène comparatif

L’intensité énergétique des rayonnements UV s’évalue selon leur capacité à induire des réactions biologiques mesurables. Les UVB possèdent un pouvoir érythématogène 1000 fois supérieur à celui des UVA, expliquant leur responsabilité directe dans la survenue des coups de soleil. Cette différence de puissance biologique s’exprime par la dose érythémale minimale (DEM), qui correspond à la quantité de rayonnement nécessaire pour déclencher un érythème cutané perceptible 24 heures après exposition.

Paradoxalement, cette supériorité énergétique des UVB constitue également un mécanisme d’alerte naturel, puisque la douleur et l’inflammation qu’ils provoquent limitent spontanément la durée d’exposition. Les UVA, en l’absence de signal d’alarme immédiat, peuvent induire des dommages cumulatifs considérables sans perception consciente du risque encouru.

Filtration atmosphérique différentielle par la couche d’ozone stratosphérique

La couche d’ozone stratosphérique joue un rôle de filtre sélectif vis-à-vis des rayonnements ultraviolets, avec une efficacité variable selon leur longueur d’onde. Cette filtration différentielle explique les variations saisonnières et géographiques de l’exposition UV. Les UVC (200-280 nm), les plus énergétiques, sont intégralement absorbés par l’ozone et n’atteignent jamais la surface terrestre dans des conditions naturelles.

L’absorption des UVB par la couche d’ozone atteint 90% en moyenne, mais varie significativement selon l’épaisseur de la colonne d’ozone traversée, déterminée par l’angle zénithal solaire et la latitude. Cette variation explique la fluctuation saisonnière des UVB, particulièrement marquée aux latitudes tempérées où leur intensité hivernale peut chuter de 80% par rapport aux valeurs estivales. Les UVA, faiblement absorbés par l’ozone, conservent une intensité relativement stable indépendamment de ces paramètres atmosphériques.

Mécanismes cellulaires de photodommages induits par les UVA et UVB

Les rayonnements ultraviolets exercent leurs effets délétères selon des mécanismes moléculaires distincts, ciblant différentes structures cellulaires et déclenchant des cascades de réactions spécifiques. La compréhension de ces processus pathogéniques permet d’identifier les cibles thérapeutiques prioritaires et d’optimiser les stratégies de prévention. Les dommages induits s’accumulent de manière irréversible, justifiant l’importance d’une photoprotection préventive adaptée.

Formation de dimères de thymine et lésions ADN directes par les UVB

Les UVB induisent des lésions ADN directes par absorption photonique au niveau des bases pyrimidiques, particulièrement la thymine et la cytosine. Cette interaction énergétique provoque la formation de dimères cyclobutaniques de thymine (CPD) et de photoproduits pyrimidine-pyrimidone (6-4PP), constituant les principales altérations mutagènes responsables de la carcinogenèse cutanée. Ces lésions perturbent la réplication et la transcription de l’ADN, déclenchant soit des mécanismes de réparation cellulaire, soit l’apoptose en cas de dommages irréparables.

L’accumulation progressive de ces mutations dans les gènes suppresseurs de tumeur (p53, CDKN2A) et les oncogènes (RAS, MYC) constitue le substrat moléculaire du développement des carcinomes cutanés. La cinétique de réparation de ces lésions dépend de l’efficacité des systèmes enzymatiques de réparation par excision de nucléotides, dont l’altération avec l’âge explique l’augmentation de l’incidence des cancers cutanés chez les sujets âgés.

Stress oxydatif et génération de radicaux libres par les UVA

Les UVA exercent leur toxicité cellulaire principalement par des mécanismes indirects impliquant la génération de radicaux libres et d’espèces réactives de l’oxygène (ERO). Cette production d’espèces oxydantes résulte de l’excitation photosensibilisée de chromophores endogènes tels que les porphyrines, la mélanine et les flavines. Le déséquilibre entre la production de radicaux libres et les capacités antioxydantes cellulaires définit l’état de stress oxydatif responsable des dommages tissulaires.

Les cibles privilégiées de cette agression oxydative incluent les lipides membranaires (peroxydation lipidique), les protéines (carbonylation) et les acides nucléiques (oxydation des bases). L’accumulation de ces dommages oxydatifs contribue au vieillissement cellulaire prématuré et à l’altération des fonctions tissulaires. La déplétion progressive des systèmes antioxydants endogènes (glutathion, superoxyde dismutase, catalase) amplifie la vulnérabilité tissulaire aux agressions ultérieures.

Dégradation du collagène et élastine dermique par photolyse enzymatique

La matrice extracellulaire dermique subit une dégradation accélérée sous l’effet des rayonnements UV, particulièrement les UVA en raison de leur capacité de pénétration profonde. Cette altération structurelle résulte de l’activation de systèmes enzymatiques protéolytiques spécialisés dans la dégradation des protéines matricielles. Les fibres de collagène de type I et III, constituants majoritaires de la matrice dermique, subissent une fragmentation progressive entraînant une perte d’élasticité et de résistance mécanique.

L’élastine, protéine responsable de l’élasticité cutanée, présente une sensibilité particulière à la photolyse directe et à l’agression radicalaire. Sa dégradation s’accompagne paradoxalement d’une accumulation de matériel élastotique anormal (élastose solaire), caractéristique du photovieillissement. Cette accumulation d’élastine dégénérée contribue à l’aspect jaunâtre et épaissi de la peau photoviellie, particulièrement visible au niveau des zones chroniquement exposées.

Activation des métalloprotéinases matricielles (MMP-1, MMP-3, MMP-9)

L’exposition UV déclenche l’activation transcriptionnelle de plusieurs métalloprotéinases matricielles (MMP) responsables de la dégradation contrôlée de la matrice extracellulaire. Les MMP-1 (collagénase interstitielle), MMP-3 (stromélysine-1) et MMP-9 (gélatinase B) constituent les acteurs principaux de cette cascade protéolytique. Leur expression est régulée par des facteurs de transcription sensibles aux UV, notamment AP-1 (Activator Protein-1) et NF-κB (Nuclear Factor-kappa B).

Cette activation enzymatique s’accompagne d’une inhibition concomitante de la synthèse de nouveau collagène, créant un déséquilibre métabolique favorable à la dégradation matricielle nette. L’accumulation progressive de ces altérations structurelles se traduit cliniquement par l’apparition de rides, de perte d’élasticité et d’atrophie dermique. La modulation pharmacologique de cette cascade enzymatique constitue l’une des cibles thérapeutiques des traitements anti-âge photoprotecteurs.

Variabilité saisonnière du rayonnement UV : persistance hivernale des UVA

La perception commune associe les risques liés aux rayonnements ultraviolets aux seules périodes estivales, négligeant la persistance significative de certains types de rayonnements durant les mois hivernaux. Cette méconnaissance des variations saisonnières spécifiques aux différents types d’UV constitue l’une des principales causes de sous-estimation du risque photocarcinogène hivernal. L’analyse des données météorologiques et des indices UV révèle des patterns de variabilité complexes, nécessitant une adaptation des recommandations de photoprotection selon les saisons et les conditions géographiques.

Index UV hivernal dans les régions tempérées : données Météo-France et ARPANSA

Les relevés systématiques effectués par Météo-France sur le territoire métropolitain révèlent que l’ index UV hivernal oscille généralement entre 1 et 3 dans les régions tempérées, contre des valeurs pouvant atteindre 8 à 10 durant l’été. Cette réduction apparente masque cependant une réalité plus nuancée concernant la composition spectrale du rayonnement incident. Les données de l’Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency (ARPANSA) confirment que les UVA maintiennent une intensité représentant 80 à 90% de leurs valeurs estivales, même lorsque l’index UV global chute drastiquement.

Cette persistance hivernale des UVA s’explique par leur faible sensibilité aux variations de l’angle zénithal solaire et à l’épaisseur de la couche d’ozone traversée. Par contraste, les UVB subissent une réduction pouvant atteindre 85% de leurs valeurs estivales aux latitudes européennes. Ces données objectives démontrent la nécessité de maintenir une vigilance photoprotectrice hivernale, particulièrement vis-à-vis des risques de photovieillissement et de carcinogenèse à long terme.

Réflectance de l’albédo neigeux : amplification jusqu’à 80% du rayonnement incident

La présence de neige modifie radicalement l’environnement radiatif en introduisant un phénomène de réflectance multiple qui peut pratiquement doubler l’exposition UV effective. L’albédo de la neige fraîche atteint 85 à 95% pour les rayonnements UV, créant un véritable « miroir » qui renvoie la quasi-totalité du rayonnement incident vers les surfaces exposées. Cette réflexion s’ajoute au rayonnement direct et diffus atmosphérique, générant une exposition bidirectionnelle particulièrement insidieuse.

Les zones anatomiques habituellement protégées par l’ombrage naturel du corps (menton, narines, paupières inférieures) se trouvent ainsi exposées à un rayonnement réfléchi intense. Cette exposition atypique explique la fréquence élevée des coups de soleil « par en dessous » observés chez les skieurs et pratiquants d’activités hivernales. La combinaison de l’

réverbération multiple avec les surfaces environnantes crée un environnement radiatif complexe où l’exposition peut dépasser de 40 à 80% celle mesurée sur sol nu. Les stations de mesure UV en altitude confirment régulièrement des indices de rayonnement hivernal comparables aux valeurs estivales de plaine, rendant indispensable l’adaptation des protocoles de protection.

La texture et l’âge de la neige influencent également le coefficient de réflexion. La neige fraîche présente une granulométrie fine optimisant la réflectance, tandis que la neige ancienne, plus compacte et parfois souillée, peut voir son albédo diminuer à 50-60%. Cette variabilité impose une évaluation continue des conditions d’exposition, particulièrement lors de séjours prolongés en montagne où les conditions neigeuses évoluent rapidement.

Effet d’altitude en montagne : augmentation de 10-12% par 1000m d’élévation

L’effet altitudinal constitue un facteur multiplicateur souvent sous-estimé dans l’évaluation du risque UV hivernal. Chaque élévation de 1000 mètres s’accompagne d’une augmentation de l’intensité UV de 10 à 12%, résultant de la diminution progressive de l’épaisseur atmosphérique à traverser. Cette progression géométrique signifie qu’à 3000 mètres d’altitude, l’exposition UV peut être supérieure de 35% à celle mesurée au niveau de la mer, même en période hivernale.

Cette amplification altitudinale s’explique par la réduction de la diffusion de Rayleigh et de l’absorption par les aérosols atmosphériques. La pression atmosphérique diminuant de manière exponentielle avec l’altitude, la colonne d’air traversée par les rayonnements UV se raréfie proportionnellement. Les stations météorologiques d’altitude enregistrent régulièrement des indices UV hivernaux de 6 à 8, équivalents aux valeurs estivales de plaine, justifiant des mesures de photoprotection renforcées.

La combinaison de l’effet altitudinal et de la réflectance neigeuse crée des conditions d’exposition exceptionnelles pouvant dépasser les seuils critiques définis par l’Organisation Mondiale de la Santé. Les pratiquants d’alpinisme et de ski de randonnée évoluant sur glaciers s’exposent ainsi à des doses UV cumulatives considérables, nécessitant des protocoles de protection spécialisés adaptés à ces environnements extrêmes.

Pathologies cutanées spécifiques : carcinogenèse et photovieillissement prématuré

Les conséquences pathologiques de l’exposition chronique aux rayonnements ultraviolets se manifestent selon des modalités cliniques distinctes, reflétant les mécanismes d’action spécifiques des UVA et UVB. La carcinogenèse cutanée représente la complication la plus redoutable, avec une incidence croissante dans les pays développés malgré les campagnes de sensibilisation. Le photovieillissement, bien que moins menaçant sur le plan vital, constitue une préoccupation esthétique majeure et un marqueur des dommages cumulatifs infligés à la peau.

Les carcinomes basocellulaires représentent 80% des cancers cutanés, développés principalement suite à l’exposition chronique aux UVB. Leur localisation préférentielle sur les zones photoexposées (visage, cou, avant-bras) reflète directement les patterns d’exposition solaire. Bien que rarement métastatiques, ces tumeurs présentent un potentiel invasif local significatif, particulièrement les formes sclérodermiformes et morphéaformes susceptibles de destructions tissulaires importantes.

Les carcinomes épidermoïdes, représentant 15% des cancers cutanés, présentent un potentiel métastatique réel justifiant une prise en charge oncologique spécialisée. Leur développement résulte de l’accumulation de mutations dans les gènes suppresseurs de tumeur, principalement p53, sous l’effet mutagène direct des UVB. La progression depuis les lésions précancéreuses (kératoses actiniques) vers les formes invasives souligne l’importance d’une détection précoce et d’une prévention primaire efficace.

Le mélanome cutané, bien que représentant seulement 5% des cancers cutanés, constitue la forme la plus agressive avec un potentiel métastatique élevé. Son développement implique des mécanismes complexes associant prédisposition génétique et expositions UV intermittentes intenses, particulièrement durant l’enfance et l’adolescence. Les UVA jouent un rôle prépondérant dans sa pathogenèse par l’induction de mutations dans les mélanocytes et l’altération des mécanismes de contrôle de la prolifération cellulaire.

Le photovieillissement prématuré résulte principalement de l’action des UVA sur les structures dermiques profondes. Cliniquement, il se manifeste par l’apparition de rides profondes, d’une perte d’élasticité cutanée, de télangiectasies et d’hyperpigmentations inhomogènes. L’accumulation de matériel élastotique anormal (élastose actinique) confère à la peau photoviellie son aspect caractéristique jaunâtre et épaissi, particulièrement visible au niveau du cou et du décolleté chez les sujets chroniquement exposés.

Photoprotection dermatologique adaptée aux conditions hivernales

L’adaptation des stratégies de photoprotection aux spécificités hivernales nécessite une approche différenciée tenant compte des variations de l’environnement radiatif, des conditions climatiques et des modalités d’exposition. La persistance des UVA durant les mois froids justifie le maintien de mesures protectrices, mais selon des modalités adaptées aux contraintes pratiques et aux besoins spécifiques de cette période. L’optimisation de ces protocoles repose sur une sélection rigoureuse des produits et une adaptation des techniques d’application aux conditions particulières de la saison hivernale.

Indices SPF et PPD : sélection d’écrans solaires à spectre large

La sélection d’un écran solaire hivernal doit privilégier la protection à large spectre couvrant efficacement les UVA persistants durant cette période. L’indice SPF (Sun Protection Factor), mesurant exclusivement la protection anti-UVB, doit être complété par l’évaluation du PPD (Persistent Pigment Darkening) ou PA (Protection Grade of UVA) pour les UVA. Un SPF 30 minimum s’avère nécessaire pour les expositions hivernales prolongées, tandis qu’un SPF 50+ devient indispensable en conditions de réflectance neigeuse ou d’altitude élevée.

Le ratio SPF/PPD optimal se situe autour de 3:1, garantissant une protection équilibrée entre les deux types de rayonnements. Les formulations incorporant des filtres minéraux (oxyde de zinc, dioxyde de titane) présentent l’avantage d’une stabilité photochimique supérieure et d’une tolérance cutanée optimale, particulièrement importante sur les peaux fragilisées par le froid. Les filtres organiques modernes (avobenzone, octocrylène, homosalate) offrent une cosmétique plus agréable mais nécessitent des systèmes de stabilisation sophistiqués pour maintenir leur efficacité.

La résistance à l’eau et à la friction revêt une importance particulière en conditions hivernales où la transpiration sous les vêtements techniques et le frottement des accessoires (écharpes, bonnets) peuvent compromettre l’homogénéité de la protection. Les formulations waterproof certifiées selon les standards FDA ou européens garantissent une protection maintenue durant 80 minutes d’activité aquatique ou de sudation intense.

Formulations galéniques résistantes au froid : crèmes versus fluides

Les conditions climatiques hivernales imposent des contraintes spécifiques aux formulations galéniques des produits photoprotecteurs. Les basses températures peuvent affecter la stabilité des émulsions et modifier la rhéologie des produits, compromettant leur application homogène et leur efficacité protectrice. Les crèmes riches en phase grasse maintiennent une meilleure fluidité à basse température et offrent une protection complémentaire contre la déshydratation cutanée induite par le froid et les vents.

Les formulations en stick présentent des avantages particuliers pour la protection des zones sensibles (lèvres, nez, oreilles) exposées aux conditions extrêmes. Leur texture anhydre résiste aux variations thermiques et permet une application précise sans risque de coulures. L’incorporation d’agents protecteurs (beurre de karité, cire d’abeille) renforce la barrière cutanée tout en maintenant la protection UV.

Les fluides et gels aqueux, bien que cosmétiquement plus agréables, peuvent présenter des limitations en conditions hivernales. Leur application sur peau froide peut être inconfortable et leur séchage ralenti par l’humidité ambiante. Toutefois, les nouvelles générations de fluides incorporant des polymères filmogènes maintiennent leur efficacité même dans ces conditions difficiles, offrant une alternative aux peaux grasses réfractaires aux textures riches.

Protocoles d’application : quantité recommandée 2mg/cm² par l’ANSM

L’efficacité des produits photoprotecteurs dépend directement du respect des protocoles d’application définis par les autorités sanitaires. L’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) préconise une application à raison de 2 milligrammes par centimètre carré de peau exposée, soit environ 35 grammes pour un adulte de corpulence moyenne en tenue de plage. Cette quantité, souvent sous-estimée par les utilisateurs, conditionne l’obtention de l’indice de protection annoncé.

En conditions hivernales, l’adaptation de ces protocoles doit tenir compte des zones d’exposition réduites mais de la persistance des risques. L’application doit être renouvelée toutes les deux heures lors d’activités extérieures prolongées, indépendamment des conditions météorologiques apparentes. La réapplication après contact avec la neige ou en cas de sudation importante sous les vêtements techniques revêt une importance cruciale.

La technique d’application influence significativement l’homogénéité de la protection. L’étalement par mouvements circulaires en couches successives évite la formation de zones de sous-dosage. Une attention particulière doit être portée aux zones anatomiques souvent négligées : contour des yeux, oreilles, nuque, et espaces inter-digitaux. L’utilisation d’un miroir lors de l’application faciale garantit une couverture complète et uniforme.

Complémentation en photoprotecteurs oraux : polypodium leucotomos et lycopène

La photoprotection systémique par voie orale constitue un complément intéressant aux mesures de protection topique, particulièrement lors d’expositions hivernales prolongées en altitude. Le polypodium leucotomos, fougère tropicale aux propriétés antioxydantes documentées, présente une efficacité démontrée dans la réduction de l’érythème induit par les UV et la limitation des dommages ADN. Son mécanisme d’action repose sur la neutralisation des radicaux libres et la modulation de la réponse inflammatoire cutanée.

Le lycopène, caroténoïde présent naturellement dans la tomate, s’accumule dans les tissus cutanés où il exerce une fonction photoprotectrice par absorption des rayonnements et neutralisation des espèces réactives de l’oxygène. Sa biodisponibilité optimale nécessite une administration sous forme liposomale ou associée à des corps gras facilitant son absorption intestinale. Les études cliniques documentent une réduction de 25 à 30% de l’érythème solaire après 10 à 12 semaines de supplémentation.

D’autres composés naturels présentent un intérêt thérapeutique en photoprotection orale : les polyphénols du thé vert (épigallocatéchine gallate), les anthocyanes des fruits rouges, et la vitamine E naturelle. Leur association en complexes synergiques potentialise les effets protecteurs individuels. Ces compléments alimentaires ne peuvent cependant se substituer aux mesures de protection topique mais constituent un adjuvant utile dans les stratégies de prévention globale du photovieillissement et de la carcinogenèse cutanée.

Recommandations dermatologiques spécialisées selon les phototypes de fitzpatrick

La stratification des recommandations de photoprotection selon la classification de Fitzpatrick permet une individualisation thérapeutique optimale tenant compte de la susceptibilité génétique aux dommages UV. Cette typologie, établie sur des critères de pigmentation constitutionnelle et de réactivité à l’exposition solaire, guide la sélection des indices de protection et l’adaptation des protocoles préventifs. L’approche personnalisée selon le phototype revêt une importance particulière en conditions hivernales où les risques sont souvent sous-estimés.

Les phototypes I et II (peaux très claires à claires, cheveux blonds ou roux) présentent une vulnérabilité maximale aux rayonnements UV en raison de leur faible teneur en mélanine protectrice. Ces sujets développent systématiquement des érythèmes même lors d’expositions hivernales modérées et ne développent jamais de pigmentation protectrice significative. Les recommandations spécifiques incluent l’utilisation systématique d’écrans solaires SPF 50+ même en hiver, le port de vêtements photoprotecteurs et l’évitement des activités extérieures prolongées durant les pics de rayonnement (11h-15h).

La surveillance dermatologique de ces phototypes doit être renforcée avec un examen annuel complet incluant la dermoscopie des lésions suspectes. L’éducation thérapeutique porte sur la reconnaissance des signes d’alarme (asymétrie, bordures irrégulières, couleur inhomogène, diamètre supérieur à 6mm, évolution) justifiant une consultation spécialisée urgente. La prescription de rétinoïdes topiques peut être envisagée en prévention des kératoses actiniques chez les sujets à haut risque.

Les phototypes III et IV (peaux mates, cheveux châtains à bruns) bénéficient d’une protection mélanique naturelle mais restent susceptibles de développer des dommages cumulatifs, particulièrement un photovieillissement prématuré sous l’effet des UVA persistants en hiver. Les recommandations adaptées privilégient des indices de protection SPF 30 minimum avec une attention particulière à la couverture anti-UVA. La fré